食用色素,特别是天然色素,近年来在食品工业中的应用越来越广泛。随着消费者对健康和自然食品关注度的提升,合成色素逐渐被天然来源的色素取代。然而,相较于合成色素,天然食用色素在应用过程中常面临稳定性不足的问题。色泽变化、褪色甚至沉淀等现象,不仅影响了食品的外观吸引力,还制约了天然色素的进一步推广。本文将从以下几个方面,深入分析影响食用色素稳定性的原因。

1、光照

大多数天然色素如花青素、叶绿素、姜黄素等,对紫外线及可见光极为敏感。光照可引发色素分子结构的破坏,如双键断裂或分子重排,最终导致颜色褪变。

在透明包装或开放陈列环境中,光照造成的降解反应更为迅速。因此,在产品设计阶段,应优先考虑避光包装材料,或者添加适量光稳定剂以缓解色素降解。

2、温度

多数天然色素在高温下易发生分解或异构化反应。β-胡萝卜素在高温加工过程中容易氧化断裂,导致色泽由鲜艳橙色转为暗淡褐色。

需要指出的是,不同类型的色素对温度的耐受性差异显著。部分辣椒红素在合理温度范围内具有较好的热稳定性,而叶绿素衍生物则极易因热处理而褪色。针对不同色素的耐热特性,应设计适配的加工工艺,如控制杀菌温度、缩短加热时间等。

3、PH

PH值变化对色素的影响极其敏感,尤其是花青素类色素,它们在不同pH环境下呈现出红色、紫色、蓝色乃至绿色的明显色变。这一特性虽然带来一定的应用趣味性,但同时也大大限制了色素的广泛应用。

在酸性环境中,花青素主要以红色的黄烯离子形式存在,而在碱性环境中则易转变为蓝色或绿色的结构。但这种碱性条件下的色素结构极其不稳定,极易降解。因此,在食品配方设计中,需根据目标色泽选择合适的pH调整措施,必要时采用缓冲体系来保持色素的稳定性。

4. 氧化还原

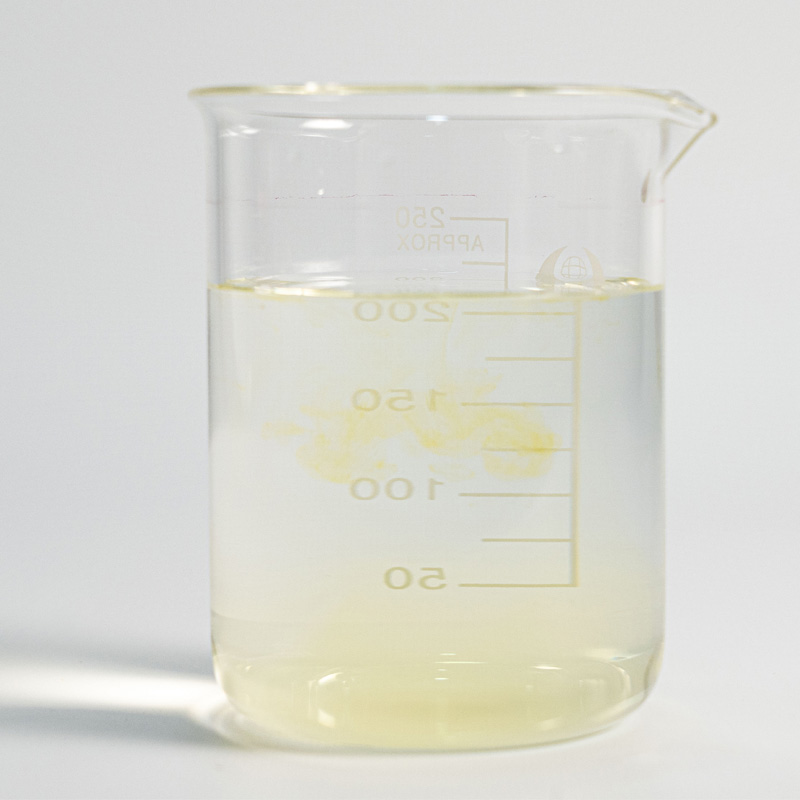

氧气、过氧化物及其他氧化性物质对食用色素的破坏作用不可小觑。许多天然色素,如叶黄素、甜菜红等,都容易因氧化反应而失去色泽。这种反应通常伴随分子骨架的断裂或极性变化,导致色素降解甚至沉淀。

为延缓氧化过程,可以采用脱氧包装技术,添加天然抗氧化剂或采用惰性气体充填,降低产品中氧气的存在量,从而提高色素的使用寿命。

5、金属离子

微量金属离子,如铁、铜、铝等,常常在生产、贮存、包装过程中引入,它们可作为催化剂,加速食用色素的降解反应。铁离子能够催化花青素的氧化褪色,铜离子则对β-胡萝卜素的氧化极为敏感。

为了防止金属离子的影响,生产过程中应使用无金属析出的容器,或者在配方中适量加入螯合剂,以稳定金属离子,减少对色素的不利作用。

简体中文

简体中文 ENGLISH

ENGLISH